Foresti: 100 anni di storia in Istria

La storia dell’esodo e l’esodo dentro le storie. Il fiorire di libri scientifici sulle vicende dell’Adriatico orientale durante e dopo la seconda guerra mondiale fanno ormai parte di un panorama ben definito che viene regolarmente implementato e che nulla toglie, anzi, alle tante testimonianze personali che continuano a materializzarsi dalla penna di autori già affermati o da neoscrittori. Quest’ultimi spesso sorprendono per la freschezza e la profondità con cui svelano tutto un mondo sommerso ricco di vicende individuali che diventano emblematiche della storia di un popolo.

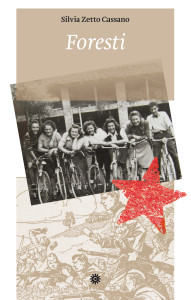

Ne ragioniamo davanti ad una tazza di caffè in una mattinata triestina con Silvia Zetto Cassano, occhi azzurri capodistriani, una lunga carriera di maestra ed insegnante alle spalle, ma anche giornalista, autrice radiofonica, che ora firma un romanzo autobiografico, Foresti, Comunicarte Edizioni, 2016 (qui il link al libro), in copertina la foto di un gruppo di ragazze in bicicletta accompagnate da un unico ragazzo, sfumata, c’è l’immagine dei partigiani tratta da un suo libro di scuola: su tutto campeggia la stella rossa.

«La prima volta che Tito, o il compagno Tito come ci avevano insegnato a scuola, arrivò a Capodistria, ci schierarono lungo le strade con la nostra divisa: gonna blu, camicetta bianca, fazzoletto rosso al collo e bustina blu in testa sulla quale campeggiava appunto la stella rossa. Solo un simbolo, dietro al quale però, si allarga tutta la storia della mia famiglia, almeno di quella più recente».

Anni difficili, sofferti, di decisioni fondamentali, andare o rimane che diventano bianco o nero, male e bene e viceversa ma comunque segni contrapposti che producono sofferenza.

«Eppure – rivela Silvia quasi sottovoce, con quel pudore che è nella dignità di molta nostra gente – non ho mai provato odio…veramente, una sola volta, nei confronti di una docente che mi vessava considerandomi troppo in là con gli anni per frequentare un corso universitario regolare. Ma è stato solo un momento» sorride.

Come nasce un libro come Foresti, da quali necessità?

«Non è tanto il come ma piuttosto il quando, e mi spiego. Avevo tredici anni quando iniziai a tenere un diario al quale confidavo, come fanno tutte le adolescenti, i miei pensieri intimi, le riflessioni e, per quanto mi riguarda, soprattutto le curiosità sulla fine di mio padre».

Uomo schivo travolto dagli eventi. Un professore a Capodistria che viene messo a capo della cooperativa agricola dal nuovo potere popolare jugoslavo, visto con sospetto dalla sua gente, preso di mira e poi costretto a rifugiarsi a Trieste nella casa dei genitori che, per aiutarlo, lo fanno ricoverare a San Giovanni perché non parla più, si è chiuso in se stesso. Pochi giorni soltanto e ne verrà annunciata la morte…

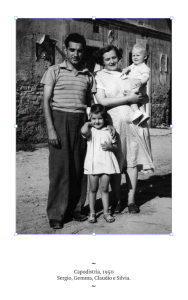

«Per scriverlo ci ho messo 30 anni. E in copertina ho voluto la foto che ritrae i miei genitori, Gemma e Sergio nel 1942, con delle amiche, pronti per una pedalata, gli ultimi momenti felici prima della guerra e del disastro, della tragedia. Ma per farlo dovevo capire e allora sono partita da lontano, come in una favola il c’era una volta che diventa iera una volta perché siamo nell’Istria di Santa Domenica di Visinada e di Caroiba nel 1915».

Un salto di un secolo… perché?

«Avevo bisogno di costruire un tracciato, un filo rosso che mi portasse dritta alla meta. Ho immaginato tante volte la morte di mio padre, rifiutato in Istria e rifiutato a Trieste per una scelta che tale non era, a volte la vita non ci permette di scegliere. La loro è la storia di una generazione con un percorso difficile in cui agli uomini viene chiesto di fare politica, non si possono sottrarre e le donne ne subiscono le conseguenze. Ho letto il libro di Gloria Nemec sul manicomio di Trieste, della grande sofferenza di sradicati, disadattati che non hanno sopportato l’urto terribile dell’esodo. Dentro di me dovevo mettere ordine e così ho iniziato da questi intrecci tra uomini e donne sin dall’epoca austroungarica».

Perché è necessario partire da cent’anni di storia?

«Prendo spesso il treno, capita che la gente mi chieda da dove provengo e quando rispondo Capodistria incalzano sul fatto che non la chiami Koper. La storia dell’Istria è incomprensibile se non si procede ad un giusto inquadramento e non si mettono tutte le tessere al loro posto. E’ necessario farlo con cognizione di causa, senza forzare su singoli eventi, altrimenti potrebbero sembrare posizioni arroganti».

Che cosa l’ha colpita della storia della sua famiglia che la porta a procedere delicatamente?

«Soprattutto le vicende negate. Nessuno mi aveva mai detto che ci fossero radici morlacche e istrorumene nella mia famiglia. L’esodo ci ha catapultati in un’immagine dai contorni chiusi, fissi, invalicabili, tutti compattamente italiani. La scelta di italianità spesso non corrisponde con la composizione della famiglia, ma non c’è vergogna in tutto questo, oggi è giusto dirlo, anzi, ogni componente “foresta” ci rende ricchi di esperienze genetiche, culturali, che vanno sottolineate e non sottaciute. Nelle mie ricerche ho spesso colto quest’immagine asimmetrica degli italiani nei confronti delle altre componenti etniche dell’Istria. Gli slavi erano considerati brava gente e anche se la mescolanza era continua, si cercava di negarla. Ho aderito spesso alle iniziative del Circolo Istria che di questa componente composita ha fatto una bandiera manifestando la propria scelta trasversale».

Odio, supponenza, di cosa si tratta?

«È un problema centrale che rimanda ad antiche questioni del disprezzo dei cittadini rispetto ai contadini, che si ritrova anche altrove, in altre regioni italiane. Purtroppo su queste differenze sociologiche nel Novecento si sono innestati nazionalismi ed ideologie facendo franare il già fragile equilibrio dell’impero austroungarico e diventando devastanti».

Il libro è accompagnato dalle fotografie d’epoca, una testimonianza diretta dell’aspetto e della concretezza dei personaggi narrati. Come avete fatto a salvare questi album, è una storia nella storia?

«È stata la nonna. Quando lasciammo la casa di Capodistria mia madre avrebbe voluto bruciare tutto, ed in parte lo fece, recuperando dalla cantina un recipiente di zinco come braciere e mandano in fumo i quaderni di scuola, i libri e quanto poteva essere sacrificato. Il resto venne caricato sul camion e trasportato a Trieste dopo un breve ma duro viaggio, pieno di ansie e di paura. Passare il confine era un trauma per le visite corporali, i commenti duri delle guardie. Tra le masserizie c’erano gli album di famiglia, ben nascosti. Per la nonna erano preziosi, la storia della nostra famiglia, la mia memoria. È stato un assurdo balletto sul cosa portare e cosa abbandonare tanto che mia madre, dopo aver bruciato ciò che considerava superfluo, conservò i libri di liceo di suo fratello, li considerava indispensabili».

Degli anni di scuola a Capodistria, cosa le è rimasto impresso?

«Gli slogan: avanti uniti croati ed italiani, scritto sul mio libro di lettura. Morte al fascismo, libertà ai popoli, libertà e fratellanza, che a pensarci bene hanno tutti un significato profondo se non si fosse trattato allora di un immenso imbroglio. Anche la Jugoslavia, come l’impero austroungarico, si manteneva su un equilibrio fragile. Infatti, alla morte di Tito tutto si è sfaldato. Questo era lo sfondo della mia infanzia, un clima funebre con tutti i morti che pesavano sulla nostra casa».

E degli anni successivi?

«Il peso di non essere capiti. Sono nata nella cosiddetta zona B. Sul codice fiscale, hanno scritto Slovenia. Quando per la RAI, alla radio, ho realizzato lo sceneggiato “La scatola delle margherite e dei papaveri”, con un’attrice del Dramma Italiano di Fiume, ricordo la sua sofferenza nel vedere che nei moduli che le avevano chiesto di firmare, non ci fosse distinzione tra cittadinanza e nazionalità. Il misto non esiste per la legge».

Oggi che cosa si sente?

«Continuo a definirmi istriana anche se vivo a Trieste da sessant’anni. Perché è un’identità completa con tutte le nonne e bisnonne slovene e croate. Finito il libro ho sentito un senso di liberazione».

Ed ora che cosa vorrebbe fare?

«Vado in tante scuole, soprattutto del Veneto, ho fatto tanti anni la maestra e nelle classi mi sento a mio agio. Il mio sogno sarebbe di essere invitata anche nelle scuole istriane» …chissà, questo è un appello! Ma ce n’è anche un secondo: Silvia fa parte di un’associazione che raccoglie le foto storiche di famiglia, nel senso che le acquisisce con lo scanner e restituisce immediatamente gli originali. Stanno creando con gli “Archivi Fotografici delle Famiglie” un data base importante.

(Intervista di Rosanna Turcinovich Giuricin)